On January 5, 2026, the Preparing Religious Environmental Plans (PREP) program, initiated by the Loka Initiative, hosted an important discussion on the global environmental crisis and the strategic role of religious leaders in responding to it. The event brought together interfaith leaders from various countries in an online forum that was reflective, scientific, and spiritually grounded. One of the main speakers in this session was Richard Lindroth, a senior ecologist and science communicator who for decades has bridged dialogue between science, faith, and society.

Rick Lindroth is not only an academic. He is a scientist who has spent nearly four decades studying the impacts of climate change on forest ecosystems in North America and other parts of the world. His background as an ecologist, combined with his identity as a Christian actively involved in church communities, gives him a unique perspective in understanding environmental crises not merely as technical problems, but as crises of values, relationships, and the meaning of human life on Earth.

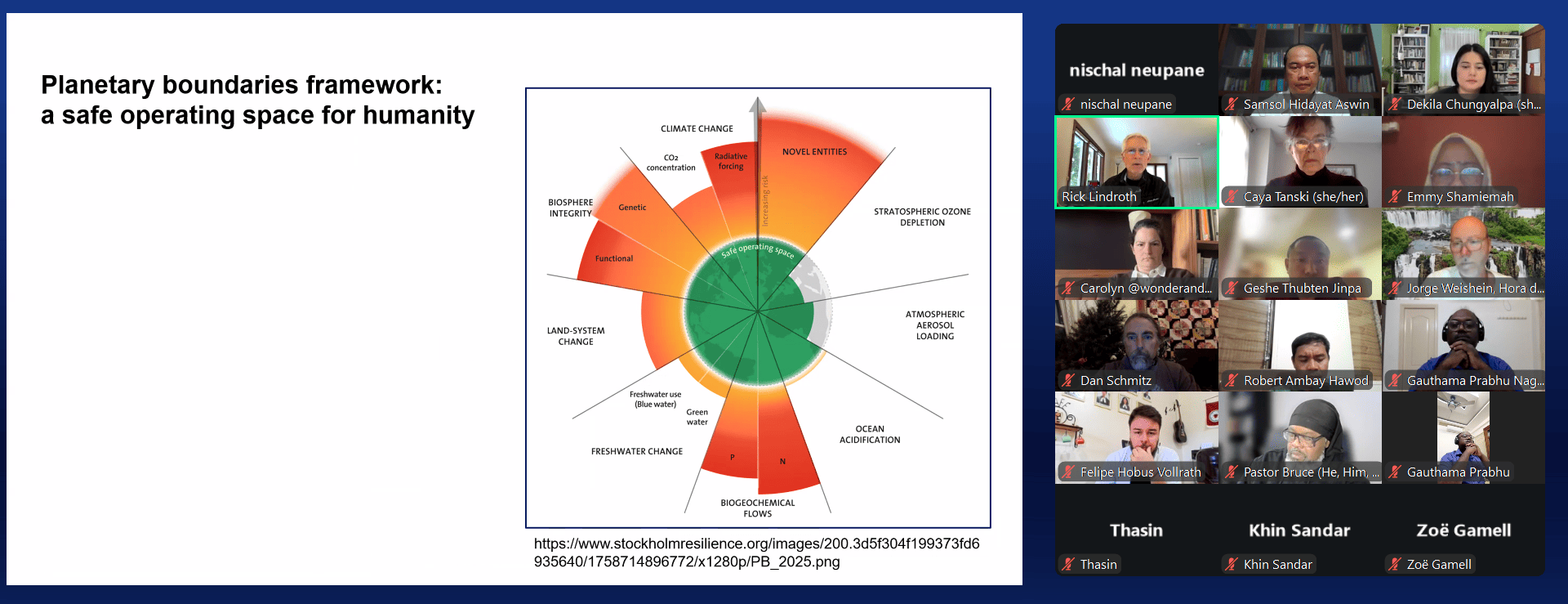

In his presentation, Lindroth emphasized that the world today is not facing a single crisis, but rather a polycrisis—multiple crises occurring simultaneously and reinforcing one another. Climate change, water crises, biodiversity loss, pollution, and social inequality are not separate issues. They are interconnected within a fragile life-support system. The planetary boundaries framework he explained shows that humanity has exceeded many of the Earth’s safe operating limits, making the planet increasingly inhospitable for future generations.

Yet the most powerful aspect of Lindroth’s presentation was not his data or graphs, but his reflection on hope. He rejected the notion of hope as empty optimism or passive waiting for miracles. For Lindroth, hope is action—an active commitment to remain engaged, to work, and to care for life, even when the future appears uncertain.

Drawing on the work of psychologist Charles Snyder, Lindroth explained that hope consists of three elements: a vision of a better future, concrete pathways to achieve it, and agency—the capacity to pursue those pathways. As an ecologist, however, he added a crucial fourth element: community. Hope does not emerge in isolation. It grows, is nurtured, and sustained through relationships—both among humans and between humans and the natural world.

This perspective is highly relevant to contemporary global society, especially for communities that repeatedly face ecological disasters. During the discussion, there was a shared realization that true resilience is not merely about individual survival, but about a community’s ability to “sway together” under crisis rather than collapse. Lindroth stressed that religious communities have a unique role in this process, as they provide shared meaning, a sense of belonging, and strong social networks.

He also addressed the complex relationship between religion and science, particularly in the United States, where conservative religious groups are often perceived as being opposed to environmental science. According to Lindroth, such resistance is driven more by political factors and group identity (tribalism) than by theological teachings themselves. Therefore, effective engagement should not rely solely on confronting people with data, but on dialogue grounded in shared values—such as concern for children’s health, clean water, clean air, and the sustainability of life.

This is where the role of religious leaders becomes especially strategic. Lindroth noted that faith leaders are often more trusted by their communities than scientists or politicians. When care for the Earth is framed as a moral and spiritual responsibility rather than merely a technical obligation, the potential for behavioral change increases significantly.

For me, as a PREP participant from Indonesia, this session opened a deep space for reflection. In many regions, including West Kalimantan where I live, communities face repeated environmental pressures—forest and peatland fires, seasonal flooding, health crises caused by haze, and river degradation. These experiences underscore that ecological crises are not distant future threats, but everyday realities. In this context, Lindroth’s idea of hope rooted in community feels profoundly relevant.

This PREP session demonstrated that dialogue between faith and science is not only possible, but urgent. While science helps us understand what is happening and what needs to be done, faith provides the motivation to care, to endure, and to move forward together. Amid today’s complex global crises, our greatest hope may lie in humanity’s ability to rebuild relationships—with one another, with the Earth, and with the deepest values we hold.

Harapan di Tengah Krisis: Peran Iman dan Sains dalam Menjawab Tantangan Lingkungan Global

Pada 5 Januari 2026, program Preparing Religious Environmental Plans (PREP) yang diinisiasi oleh Loka Initiative kembali menghadirkan diskusi penting tentang krisis lingkungan global dan peran strategis pemimpin agama dalam meresponsnya. Kegiatan ini mempertemukan para pemimpin lintas iman dari berbagai negara dalam sebuah forum daring yang reflektif, ilmiah, sekaligus bernuansa spiritual. Salah satu narasumber utama pada sesi ini adalah Richard Lindroth, seorang ekolog senior dan komunikator sains yang selama puluhan tahun menjembatani dialog antara sains, iman, dan masyarakat.

Rick Lindroth bukan hanya seorang akademisi. Ia adalah ilmuwan yang menghabiskan hampir empat dekade meneliti dampak perubahan iklim terhadap ekosistem hutan di Amerika Utara dan berbagai belahan dunia. Latar belakangnya sebagai ekolog, sekaligus sebagai seorang Kristen yang aktif dalam komunitas gereja, memberinya posisi unik dalam membaca krisis lingkungan bukan semata sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai krisis nilai, relasi, dan makna hidup manusia di bumi.

Dalam pemaparannya, Lindroth menggarisbawahi bahwa dunia saat ini tidak hanya menghadapi satu krisis, melainkan polycrisis—berbagai krisis yang terjadi secara bersamaan dan saling memperkuat. Perubahan iklim, krisis air, penurunan keanekaragaman hayati, pencemaran, dan ketimpangan sosial bukanlah persoalan terpisah. Semuanya saling terhubung dalam satu sistem kehidupan yang rapuh. Kerangka planetary boundaries yang ia jelaskan menunjukkan bahwa manusia telah melampaui sebagian besar batas aman sistem bumi, sehingga planet ini kian tidak ramah bagi kehidupan generasi mendatang.

Namun, yang paling kuat dari pemaparan Lindroth bukanlah daftar data dan grafik, melainkan refleksinya tentang harapan (hope). Ia menolak pemahaman harapan sebagai optimisme kosong atau sikap pasif menunggu keajaiban. Bagi Lindroth, harapan adalah tindakan—sebuah komitmen aktif untuk tetap terlibat, bekerja, dan merawat kehidupan, meskipun masa depan tampak penuh ketidakpastian.

Mengacu pada teori psikolog Charles Snyder, Lindroth menjelaskan bahwa harapan membutuhkan tiga unsur: visi tentang masa depan yang lebih baik, jalan konkret untuk mencapainya, dan agensi atau daya untuk menempuh jalan tersebut. Namun sebagai ekolog, ia menambahkan satu unsur krusial: komunitas. Harapan tidak lahir dalam kesendirian. Ia tumbuh, dipelihara, dan dijaga dalam relasi—baik relasi antar manusia maupun relasi dengan alam.

Pandangan ini sangat relevan bagi konteks masyarakat global saat ini, terutama komunitas yang berulang kali menghadapi bencana ekologis. Dalam diskusi, muncul kesadaran bahwa ketangguhan sejati bukan hanya soal bertahan secara individu, tetapi kemampuan komunitas untuk “melentur bersama” di bawah tekanan krisis. Lindroth menekankan bahwa komunitas keagamaan memiliki peran unik dalam hal ini, karena mereka menyediakan ruang makna, rasa memiliki, dan jaringan sosial yang kuat.

Ia juga mengangkat isu penting tentang relasi antara agama dan sains, khususnya di konteks Amerika Serikat, di mana sebagian kelompok religius konservatif kerap dipersepsikan berseberangan dengan sains lingkungan. Menurut Lindroth, resistensi ini lebih banyak didorong oleh faktor politik dan identitas kelompok (tribalisme), bukan oleh ajaran teologis itu sendiri. Karena itu, pendekatan yang efektif bukanlah konfrontasi data semata, melainkan dialog berbasis nilai bersama—seperti kepedulian pada kesehatan anak, air bersih, udara sehat, dan keberlanjutan kehidupan.

Di sinilah peran pemimpin agama menjadi sangat strategis. Lindroth menilai bahwa suara pemimpin iman sering kali lebih dipercaya oleh komunitas dibandingkan ilmuwan atau politisi. Ketika pesan perawatan bumi disampaikan sebagai tanggung jawab moral dan spiritual, bukan sekadar kewajiban teknis, maka peluang perubahan perilaku menjadi jauh lebih besar.

Bagi saya, sebagai peserta PREP dari Indonesia, materi ini membuka ruang refleksi yang dalam. Di banyak wilayah, termasuk di Kalimantan Barat tempat saya tinggal, masyarakat menghadapi tekanan lingkungan berulang—kebakaran hutan dan lahan, banjir musiman, krisis kesehatan akibat kabut asap, serta degradasi sungai. Pengalaman ini menegaskan bahwa krisis ekologis bukanlah isu masa depan, melainkan realitas sehari-hari. Dalam konteks ini, gagasan Lindroth tentang harapan yang berakar pada komunitas terasa sangat relevan.

Kegiatan PREP pada 5 Januari 2026 ini menunjukkan bahwa dialog antara iman dan sains bukan hanya mungkin, tetapi mendesak. Ketika sains memberi kita pemahaman tentang apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan, iman memberi kita alasan untuk peduli, bertahan, dan bergerak bersama. Di tengah krisis global yang kompleks, mungkin harapan terbesar kita justru terletak pada kemampuan manusia untuk membangun kembali relasi—dengan sesama, dengan alam, dan dengan nilai-nilai terdalam yang kita yakini.