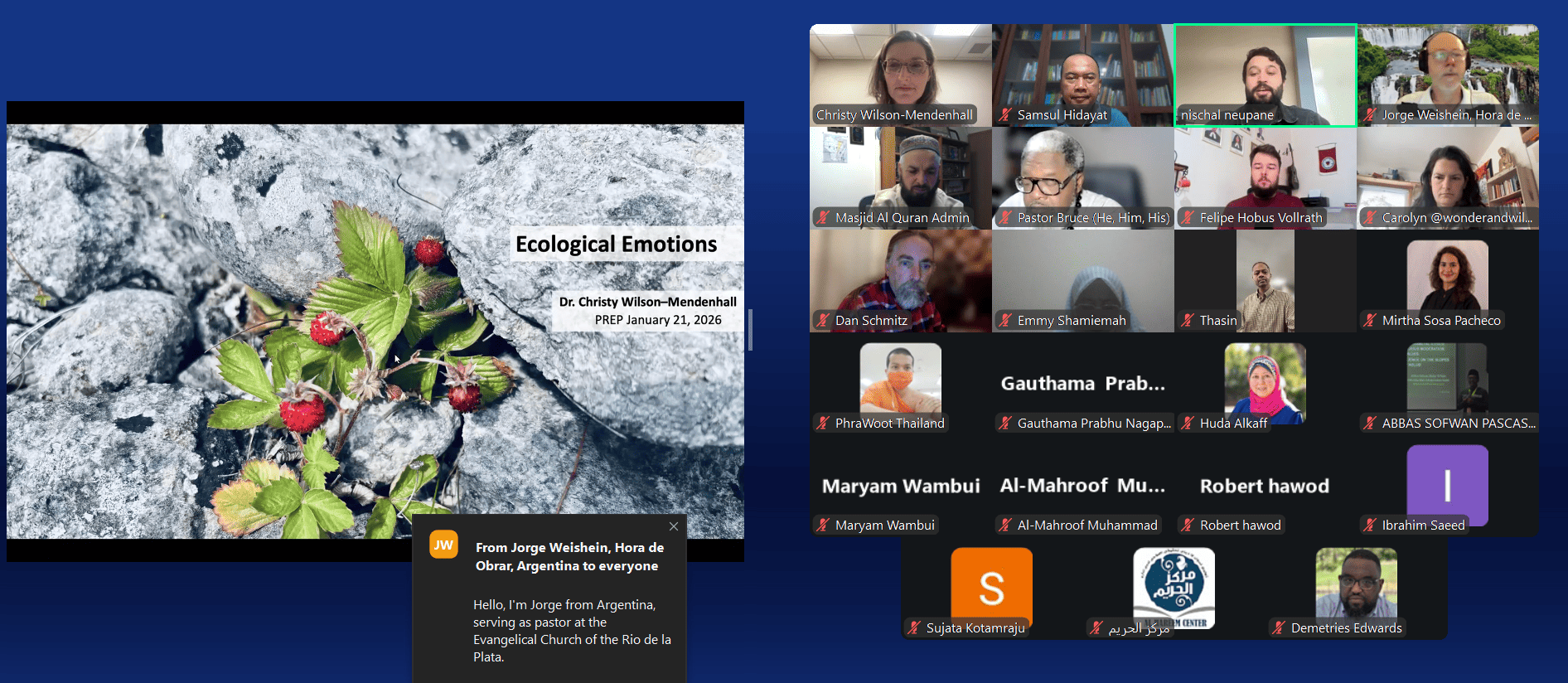

(Madison Jan 21, 2026) In recent years, discussions on climate change have increasingly moved beyond technical solutions and policy frameworks toward a more human-centered dimension—one that emphasizes emotions, relationships, and psychosocial resilience. This shift was strongly reflected in a recent online discussion organized by The Loka Initiative, part of the Center for Healthy Minds at the University of Wisconsin–Madison, within the global training program Preparing Religious Environmental Plans (PREP). The program brings together faith leaders from diverse traditions to engage environmental and climate challenges through interdisciplinary and value-based perspectives.

One of the featured speakers in this session was Dr. Christy Wilson-Mendenhall, an affective scientist and research lead at the Loka Initiative. Her work focuses on ecological emotions, coping strategies, and community well-being in the face of environmental and climate crises. Drawing from her background in affective science and interdisciplinary research, Christy offered a compelling insight: resilience is not an individual trait, but a relational process.

Rather than framing resilience as a personal capacity to “endure,” she emphasized that genuine resilience often emerges through relationships—among people, within communities, and even between humans and the natural world. In the context of climate change, which is collective, recurring, and deeply disruptive, this relational understanding of resilience becomes especially relevant.

As a participant from Southeast Asia, specifically West Kalimantan, Indonesia, I found this perspective deeply resonant. In my region, environmental stress is not experienced as a one-time event but as a recurring cycle: annual forest and peatland fires, seasonal flooding caused by watershed degradation, and recurring public health crises linked to toxic haze. Communities do not simply respond to isolated disasters; they live within continuous environmental pressure.

During the discussion, I posed a reflective question: what practical practices help communities “sway together” rather than break under climate stress? This question matters because many communities on the ground lack the luxury of time and resources to build ideal long-term resilience strategies. They must endure and adapt while continuing their daily lives.

In response to such questions, Christy highlighted several key practices. First, the importance of creating safe communal spaces to acknowledge and share emotions—not only data and solutions. When anxiety, ecological grief, and exhaustion are collectively recognized, psychological burdens become more manageable. Second, she emphasized the role of shared rhythms within communities, such as regular gatherings, rituals, or simple collective routines, which foster a sense of stability amid uncertainty. Third, she underscored the power of shared meaning, particularly when rooted in spiritual, cultural, or religious values, as a moral anchor that prevents despair.

This is where faith leaders and religious communities play a particularly strategic role. In many parts of the world—including Indonesia—religion is not merely a system of belief but a social space where people seek comfort, meaning, and moral direction. When religious leaders are able to translate climate crises into the language of values, ethics, and collective responsibility, resilience becomes a lived practice rather than an abstract concept.

The discussion also clarified that resilience does not mean immunity from suffering, but rather the capacity to remain connected—to one another and to hope—amid vulnerability. Communities that “sway together” are not those that never fall, but those that are able to rise again because their relationships remain intact.

For me, the most important takeaway from this session was the realization that responses to climate change cannot rely solely on technocratic approaches. They must engage the inner dimensions of human life: emotions, meaning, and togetherness. Without these elements, policies and technologies risk losing their vitality at the grassroots level.

The PREP program and the dialogue with Christy Wilson-Mendenhall demonstrate that the future of climate action depends not only on how advanced our solutions are, but on how deeply we nurture relationships—among people, within communities, and with the Earth itself. In an increasingly fragile world, this relational form of resilience may be the most essential foundation we can cultivate together.

Ketika Resiliensi Menjadi Relasi: Pelajaran dari Diskusi Psikologi Ekologi Global

(Madison, 21 Jan 2026) Dalam beberapa tahun terakhir, diskursus tentang perubahan iklim semakin bergeser dari sekadar persoalan teknis dan kebijakan menuju dimensi yang lebih manusiawi: emosi, relasi, dan ketahanan psikososial. Pergeseran ini terasa sangat relevan dalam sebuah sesi diskusi daring yang diselenggarakan oleh The Loka Initiative, bagian dari Center for Healthy Minds, University of Wisconsin–Madison, dalam rangkaian program Preparing Religious Environmental Plans (PREP)—sebuah pelatihan global yang mempertemukan pemimpin agama lintas tradisi dengan isu lingkungan dan krisis iklim.

Salah satu narasumber utama dalam sesi ini adalah Dr. Christy Wilson-Mendenhall, ilmuwan psikologi afektif dan peneliti utama di Loka Initiative. Dengan latar belakang riset tentang emosi ekologis, ketahanan psikologis, dan kesejahteraan komunitas, Christy menawarkan perspektif penting: bahwa resiliensi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan tumbuh dalam relasi.

Alih-alih memandang resiliensi sebagai kemampuan individu untuk “bertahan” secara personal, Christy menekankan bahwa ketahanan sejati sering kali muncul dari jaringan hubungan—antar manusia, antar komunitas, bahkan antara manusia dan alam. Dalam konteks krisis iklim yang bersifat kolektif dan berulang, pendekatan ini menjadi sangat relevan.

Sebagai peserta dari Asia Tenggara, khususnya Kalimantan Barat, saya merasakan kedekatan yang kuat dengan gagasan tersebut. Di wilayah ini, tekanan lingkungan bukanlah peristiwa satu kali, melainkan siklus yang terus berulang: kebakaran hutan dan lahan gambut hampir setiap tahun, banjir musiman akibat degradasi daerah aliran sungai, serta krisis kesehatan akibat kabut asap yang memengaruhi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Komunitas tidak hanya “terdampak”, tetapi hidup di dalam tekanan yang berulang.

Dalam diskusi tersebut, saya mengajukan pertanyaan reflektif: praktik konkret apa yang membantu komunitas “melentur bersama”, bukan patah, di bawah tekanan iklim? Pertanyaan ini penting, karena banyak komunitas di lapangan tidak memiliki kemewahan waktu atau sumber daya untuk membangun ketahanan jangka panjang secara ideal. Mereka harus bertahan sambil terus berjalan.

Menanggapi pertanyaan semacam ini, Christy menekankan beberapa hal kunci. Pertama, kehadiran ruang aman untuk berbagi emosi—bukan hanya data dan solusi. Ketika rasa cemas, duka ekologis, dan kelelahan diakui secara kolektif, beban psikologis menjadi lebih ringan. Kedua, ritme bersama dalam komunitas, seperti pertemuan rutin, ritual, atau aktivitas kolektif sederhana, membantu menciptakan rasa stabilitas di tengah ketidakpastian. Ketiga, makna bersama, terutama yang berakar pada nilai spiritual, budaya, atau keagamaan, menjadi jangkar moral yang mencegah keputusasaan.

Di sinilah peran pemimpin agama dan komunitas keagamaan menjadi sangat strategis. Dalam banyak konteks global—termasuk Indonesia—agama bukan sekadar sistem keyakinan, melainkan ruang sosial tempat orang mencari penghiburan, makna, dan arah. Ketika pemimpin agama mampu menerjemahkan krisis iklim ke dalam bahasa nilai, etika, dan tanggung jawab kolektif, resiliensi tidak lagi menjadi konsep abstrak, melainkan praktik hidup sehari-hari.

Diskusi ini juga menegaskan bahwa resiliensi bukan berarti kebal terhadap penderitaan, melainkan kemampuan untuk tetap terhubung—dengan sesama dan dengan harapan—meski dalam kondisi rapuh. Komunitas yang “melentur bersama” bukan komunitas yang tidak pernah jatuh, tetapi komunitas yang mampu bangkit karena relasi mereka tetap terjaga.

Bagi saya, pelajaran terpenting dari sesi ini adalah kesadaran bahwa respons terhadap krisis iklim tidak boleh hanya berorientasi pada solusi teknokratis. Ia harus menyentuh dimensi batin manusia: emosi, makna, dan kebersamaan. Tanpa itu, kebijakan dan teknologi berisiko kehilangan daya hidupnya di tingkat akar rumput.

Program PREP dan diskusi bersama Christy Wilson-Mendenhall memperlihatkan bahwa masa depan aksi iklim tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih solusi kita, tetapi oleh seberapa kuat kita merawat relasi—antar manusia, antar komunitas, dan dengan bumi itu sendiri. Di tengah dunia yang semakin rapuh, mungkin inilah bentuk resiliensi paling mendasar yang perlu kita rawat bersama.