Madison, Amerika Serikat (2/2/2026)— Krisis lingkungan global semakin menunjukkan wajahnya yang kompleks dan berlapis. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental, struktur sosial, dan ketahanan komunitas. Dalam konteks inilah Program Preparing Religious Environmental Plans (PREP) yang diinisiasi oleh Loka Initiative, University of Wisconsin–Madison, menghadirkan diskusi penting mengenai bagaimana iman, nilai, dan pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi fondasi kuat bagi aksi lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu sesi kunci PREP menghadirkan Dekila Chungyalpa, Direktur Loka Initiative sekaligus praktisi lama di bidang konservasi dan kerja lintas iman. Dalam paparannya, Dekila mengajak peserta—yang terdiri dari pemimpin agama dari berbagai negara—untuk melihat persoalan lingkungan bukan sekadar sebagai masalah teknis, melainkan sebagai krisis relasi: relasi manusia dengan alam, dengan komunitasnya, dan dengan nilai-nilai terdalam yang mereka anut.

Dekila memulai dengan refleksi personal tentang asal-usulnya dari kawasan Himalaya, tempat danau dan gunung dianggap suci. Baginya, pengakuan terhadap tempat dan tanah bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral. Dari sini, ia menekankan bahwa kerja lingkungan selalu berangkat dari konteks—sejarah, budaya, dan pengalaman hidup komunitas setempat. Tanpa pemahaman konteks ini, proyek lingkungan berisiko menjadi asing dan rapuh.

Pengalaman Dekila bekerja di bidang konservasi biodiversitas mengantarnya pada satu kesadaran penting: sains saja tidak cukup. Ia mengisahkan bagaimana, saat bekerja di Asia Tenggara, ia mengalami kecemasan ekologis (eco-anxiety) dan duka mendalam atas kerusakan alam yang disaksikannya. Namun, perasaan ini tidak pernah mendapat ruang dalam laporan ilmiah. Titik baliknya terjadi ketika ia menyaksikan perubahan perilaku berbasis iman—ketika ribuan umat Buddha merespons seruan spiritual untuk hidup lebih selaras dengan alam. Dari situlah ia melihat bahwa iman mampu mendorong perubahan yang lebih dalam, bertahan lama, dan penuh makna.

Inti dari pemaparan Dekila adalah community-based project design—pendekatan desain proyek yang menempatkan komunitas bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek utama. Dalam pendekatan ini, partisipasi bukan sekadar metode, melainkan tujuan itu sendiri. Proses sama pentingnya dengan hasil. Kepercayaan, transparansi, dan relasi jangka panjang menjadi fondasi utama, sementara fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci keberlanjutan.

Dekila menegaskan bahwa banyak komunitas iman sebenarnya telah memiliki aset penting: ruang pertemuan, dapur umum, jaringan relawan, legitimasi moral, dan kepercayaan sosial. Tantangannya adalah bagaimana aset-aset ini diaktifkan melalui proses yang mendengarkan suara komunitas, menghargai pengalaman hidup mereka, dan memberi ruang bagi pengambilan keputusan bersama. Proyek yang dirancang tanpa mendengarkan sering kali gagal, bukan karena niatnya buruk, tetapi karena tidak berakar.

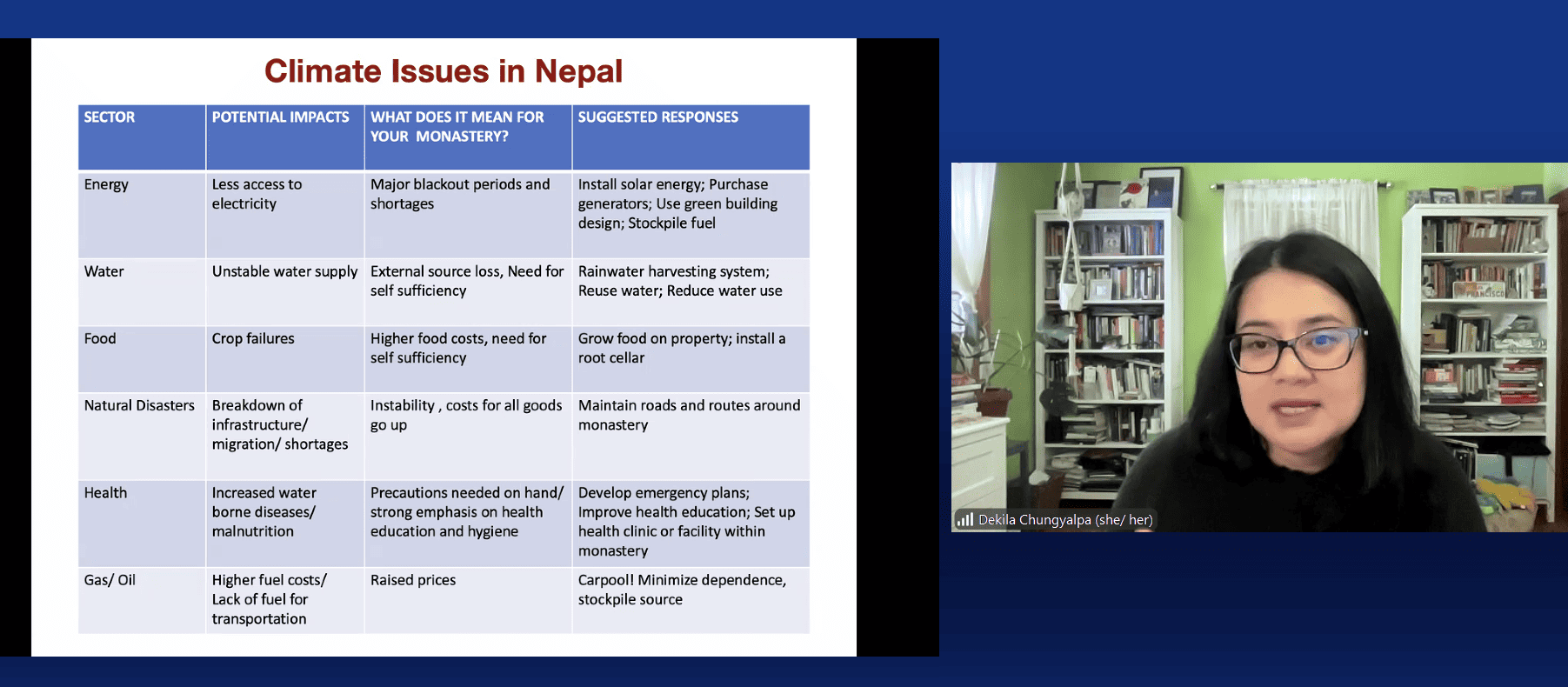

Contoh konkret ia sampaikan melalui pengalaman jaringan biara di Himalaya yang dilibatkan dalam pelatihan kesiapsiagaan bencana. Ketika gempa besar melanda Nepal pada 2015, komunitas-komunitas yang telah dipersiapkan sebelumnya terbukti lebih tangguh dan mampu merespons lebih cepat. Di sini, nilai iman—mengurangi penderitaan—bertransformasi menjadi kapasitas nyata untuk bertindak.

Bagi saya, Samsul Hidayat, dosen IAIN Pontianak sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat dan peserta PREP, paparan ini terasa sangat relevan. Dalam konteks Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, komunitas menghadapi tekanan lingkungan yang berulang: kebakaran hutan dan lahan gambut, banjir musiman, krisis kesehatan akibat kabut asap, serta degradasi sungai. Sering kali, respons yang bersifat teknokratis tidak cukup menjawab kompleksitas persoalan di lapangan.

Pendekatan yang ditawarkan Dekila memperkuat keyakinan bahwa pemimpin agama memiliki peran strategis sebagai penghubung antara nilai, pengetahuan, dan aksi kolektif. Ketika proyek lingkungan dirancang bersama komunitas, berangkat dari kebutuhan nyata, dan disandarkan pada nilai iman, maka upaya tersebut tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membangun ketangguhan sosial jangka panjang.

Forum PREP menunjukkan bahwa dialog antara iman dan sains bukanlah kompromi yang melemahkan keduanya, melainkan perjumpaan yang saling menguatkan. Sains membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang perlu dilakukan, sementara iman memberi arah etis, motivasi batin, dan daya tahan moral untuk terus bergerak. Di tengah krisis lingkungan global yang semakin mendesak, pendekatan berbasis komunitas dan nilai inilah yang memberi harapan—bahwa perubahan masih mungkin, selama kita mau mendengar dan berjalan bersama.

From Faith to Action: Designing Community-Based Environmental Projects

Madison, United States — The global environmental crisis is increasingly revealing its layered and interconnected nature. Climate change not only disrupts ecosystems, but also affects mental health, social structures, and community resilience. It is within this context that the Preparing Religious Environmental Plans (PREP) program, initiated by the Loka Initiative at the University of Wisconsin–Madison, convened a critical discussion on how faith, values, and community-based approaches can serve as a strong foundation for sustainable environmental action.

One of the key sessions featured Dekila Chungyalpa, Director of the Loka Initiative and a long-time practitioner in conservation and interfaith engagement. In her presentation, Dekila invited participants—faith leaders from across the globe—to view environmental challenges not merely as technical problems, but as crises of relationship: between humans and nature, within communities, and with the deepest values people hold.

Dekila began with a personal reflection on her roots in the Himalayan region, where mountains and lakes are regarded as sacred. For her, acknowledging land and place is not symbolic ritual, but an ethical responsibility. From this starting point, she emphasized that environmental work must always be grounded in context—history, culture, and lived experience. Without such grounding, environmental projects risk becoming detached and unsustainable.

Her background in biodiversity conservation led her to a critical realization: science alone is not enough. Drawing on her experiences working in Southeast Asia, Dekila spoke candidly about eco-anxiety and grief in witnessing environmental destruction—emotions that rarely find space in scientific reports. A turning point came when she observed faith-based behavioral change, particularly among Buddhist communities responding to spiritual calls to live in harmony with nature. This experience demonstrated that faith can inspire deeper, longer-lasting, and more meaningful transformation.

At the heart of Dekila’s presentation was the concept of community-based project design—an approach that positions communities not as beneficiaries, but as central agents of change. In this model, participation is not simply a method, but a goal in itself. Process matters as much as outcomes. Trust, transparency, and long-term relationships form the foundation, while flexibility and adaptability are essential for sustainability.

She stressed that many faith communities already possess powerful assets: gathering spaces, communal kitchens, volunteer networks, moral authority, and social trust. The challenge lies in activating these assets through processes that genuinely listen to community voices, honor lived experiences, and enable shared decision-making. Projects designed without such listening often fail—not because intentions are flawed, but because they lack roots.

Dekila illustrated this approach through examples from Himalayan monastic networks involved in disaster preparedness. When a major earthquake struck Nepal in 2015, communities that had engaged in preparedness training demonstrated greater resilience and faster response. In these cases, spiritual values—such as the commitment to reduce suffering—were translated into concrete collective capacity.

For me, Samsul Hidayat, a lecturer at IAIN Pontianak and Vice Chair of Muhammadiyah’s West Kalimantan Regional Leadership, as well as a PREP participant, these insights resonate deeply. In Indonesia—particularly in West Kalimantan—communities face recurring environmental pressures: forest and peatland fires, seasonal flooding, public health crises caused by haze, and river degradation. Too often, technocratic solutions alone fail to address the lived complexity on the ground.

Dekila’s framework reinforces the conviction that faith leaders play a strategic role as bridges between values, knowledge, and collective action. When environmental initiatives are co-designed with communities, grounded in real needs, and anchored in faith-based values, they not only address immediate challenges but also strengthen long-term social resilience.

The PREP forum demonstrated that dialogue between faith and science is not a weakening compromise, but a mutually reinforcing encounter. Science helps us understand what is happening and what needs to be done; faith provides ethical direction, inner motivation, and moral endurance to keep going. In the face of an escalating global environmental crisis, it is this community-centered, values-driven approach that offers hope—that change remains possible, as long as we are willing to listen and walk together.