Wisconsin, United State (17/02/2026) — Di tengah meningkatnya krisis iklim global, praktik keagamaan perlahan memasuki babak baru. Ibadah tidak lagi dipahami semata sebagai relasi vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral terhadap bumi. Gagasan inilah yang mengemuka dalam paparan Huda Alkaff, seorang ekolog dan pendidik lingkungan, dalam forum internasional Preparing Religious Environmental Plans (PREP) yang diinisiasi oleh The Loka Initiative bekerja sama dengan University of Wisconsin–Madison.

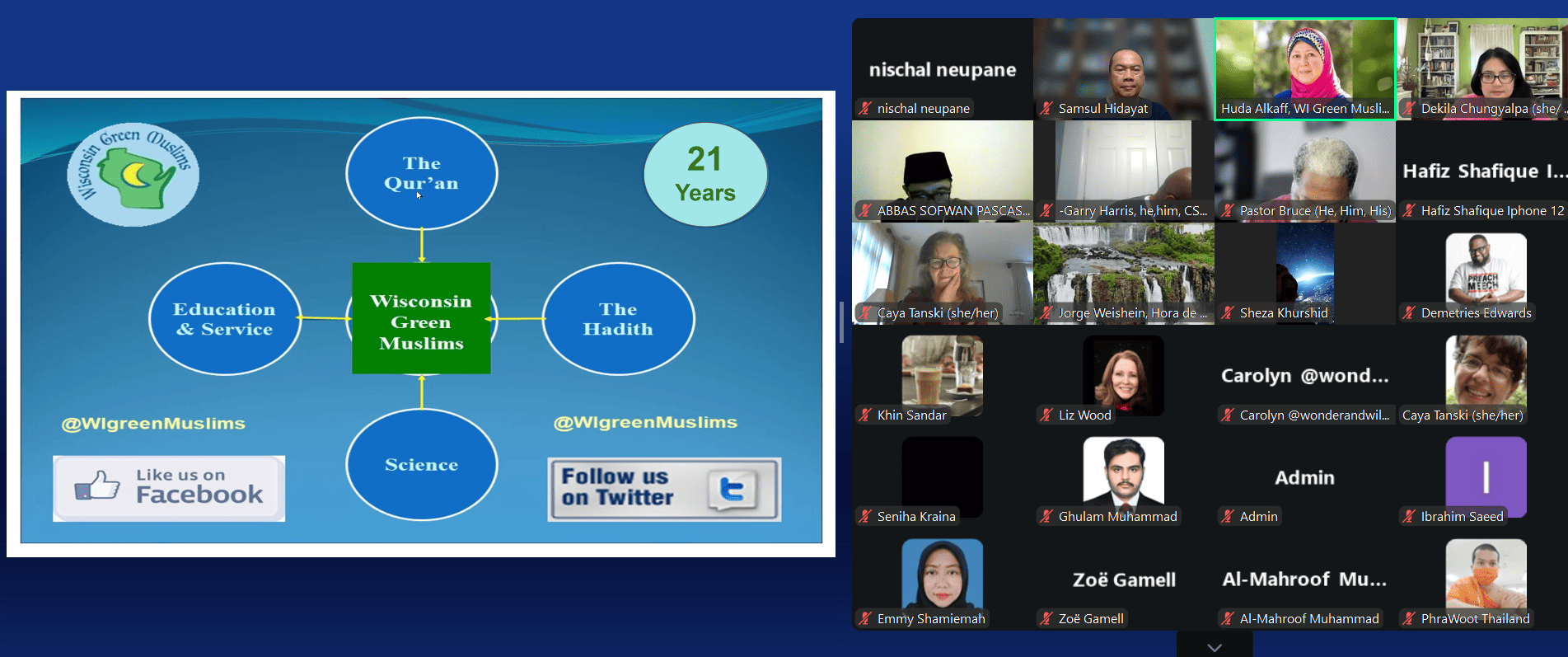

Huda Alkaff dikenal sebagai pendiri dan direktur Wisconsin Green Muslims, sebuah organisasi akar rumput yang sejak 2005 menghubungkan iman, keadilan lingkungan, keberlanjutan, dan penyembuhan melalui pendidikan serta pelayanan. Selama lebih dari dua dekade, Huda menginisiasi berbagai program Muslim dan lintas iman terkait demokrasi energi, keadilan air, dan transisi menuju energi terbarukan yang berkeadilan.

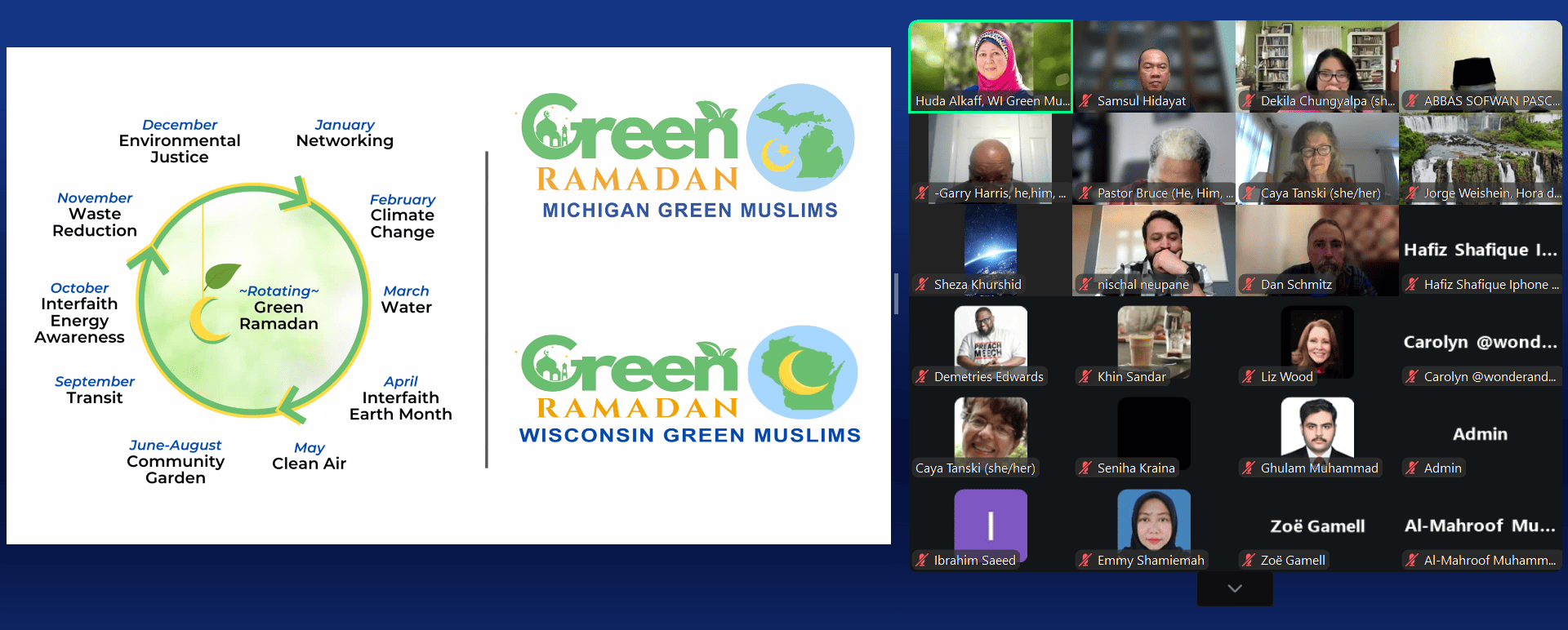

Dalam paparannya, Huda menekankan bahwa Ramadan memiliki potensi besar menjadi pintu masuk transformasi ekologis. “Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar dan haus, tetapi momentum membangun kesadaran baru tentang cara kita memproduksi, mengonsumsi, dan membuang,” ungkapnya. Konsep Green Ramadan, menurut Huda, mengajak umat Muslim melihat puasa sebagai latihan spiritual yang berkelindan langsung dengan etika lingkungan.

Ia menyoroti praktik keseharian yang sering luput dari refleksi, seperti konsumsi berlebihan saat berbuka, penggunaan plastik sekali pakai, serta pemborosan air dalam wudhu. Di banyak komunitas, wudhu dilakukan tanpa kesadaran bahwa air adalah sumber daya yang semakin terancam, terutama di wilayah-wilayah dunia yang mengalami kekeringan ekstrem. “Kesalehan spiritual seharusnya melahirkan kesalehan ekologis,” tegasnya.

Huda juga membandingkan konteks negara-negara yang menghadapi krisis air akut dengan wilayah-wilayah yang relatif kaya sumber daya air. Di sejumlah negara, air bersih menjadi barang mahal yang harus dihemat secara ketat, sehingga kesadaran ekologis tumbuh lebih kuat. Sebaliknya, di kawasan yang airnya melimpah, kesadaran tersebut kerap lebih rendah karena air dianggap selalu tersedia.

Pandangan ini mendapat respons reflektif dari Dr. Samsul Hidayat, salah satu peserta PREP dari Indonesia. Menurutnya, kondisi Indonesia yang kaya air justru dapat menjadi paradoks. “Kelimpahan air kemungkinan berpengaruh terhadap rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berhemat. Padahal, Al-Qur’an dengan jelas melarang israf (berlebihan) dan fasad (kerusakan) di bumi. Pesan ini sangat relevan dengan cara kita menggunakan air, energi, dan sumber daya lainnya,” ujarnya.

Samsul menambahkan bahwa Green Ramadan dapat menjadi jembatan antara ajaran normatif Islam dan tantangan ekologis kontemporer. Wudhu, misalnya, bukan sekadar ritual penyucian fisik, tetapi juga latihan disiplin spiritual untuk tidak berlebihan. Dengan demikian, eco-wudhu—menggunakan air secukupnya—dapat menjadi simbol kecil dari perubahan besar dalam etika hidup.

Dalam diskusi, Huda menekankan pentingnya memulai dari langkah-langkah sederhana dan realistis. Ia mendorong komunitas untuk merancang program dengan visi besar, tetapi dimulai dari target kecil yang terukur: mengganti kemasan plastik dengan wadah ramah lingkungan saat berbuka bersama, mengampanyekan penggunaan botol minum ulang pakai di masjid, hingga memasang poster edukasi tentang hemat air di tempat wudhu.

Lebih jauh, Huda melihat rumah ibadah sebagai pusat transformasi. Masjid, gereja, kuil, dan rumah ibadah lainnya dapat menjadi model praktik ramah lingkungan—mulai dari pengelolaan sampah, konservasi energi, hingga edukasi jamaah. “Ketika rumah ibadah menjadi contoh, pesan moral akan lebih mudah diterima,” katanya.

Bagi Samsul, pendekatan ini sejalan dengan konteks Indonesia sebagai negara religius dan multikultural. Ia menilai bahwa Green Ramadan tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga dapat membuka ruang kolaborasi lintas iman dalam merespons krisis iklim. “Kita bisa membayangkan Green Ramadan berdampingan dengan Green Lent, Green Vesak, atau gerakan serupa di tradisi lain. Spiritnya sama: menjadikan iman sebagai kekuatan penyembuhan bumi,” jelasnya.

Paparan Huda Alkaff dalam forum PREP menegaskan satu pesan penting: perubahan besar tidak selalu lahir dari kebijakan megastruktural semata, tetapi juga dari transformasi kesadaran sehari-hari. Dari cara berwudhu, memilih makanan, hingga mengelola sampah, semua adalah bagian dari ibadah.

Green Ramadan, dengan demikian, bukan sekadar slogan, melainkan ajakan untuk menata ulang makna kesalehan. Kesalehan yang tidak berhenti di sajadah, tetapi mengalir ke sungai, hutan, udara, dan seluruh ekosistem kehidupan. Di sanalah spiritualitas menemukan wajah ekologisnya—hening, sederhana, namun berdampak luas.

Caring for the Earth as an Act of Worship: Inspiration from the PREP Forum

Wisconsin, United States (17/02/2026) – Amid the escalating global climate crisis, religious practice is gradually entering a new chapter. Worship is no longer understood solely as a vertical relationship between human beings and God, but also as a moral responsibility toward the Earth. This perspective was articulated in a presentation by Huda Alkaff, an ecologist and environmental educator, at the international forum Preparing Religious Environmental Plans (PREP), initiated by The Loka Initiative in collaboration with the University of Wisconsin–Madison.

Huda Alkaff is widely known as the founder and director of Wisconsin Green Muslims, a grassroots organization established in 2005 that connects faith, environmental justice, sustainability, and healing through education and service. For more than two decades, Huda has initiated Muslim and interfaith programs on energy democracy, water justice, and a just transition toward renewable energy.

In her presentation, Huda emphasized that Ramadan holds tremendous potential as an entry point for ecological transformation. “Ramadan is not only a month of restraining hunger and thirst, but a moment to cultivate new awareness about how we produce, consume, and discard,” she explained. The concept of Green Ramadan, according to Huda, invites Muslims to view fasting as a spiritual exercise that is directly intertwined with environmental ethics.

She highlighted everyday practices that often escape reflection, such as excessive consumption at iftar, the widespread use of single-use plastics, and the waste of water during ablution (wudhu). In many communities, wudhu is performed without sufficient awareness that water is an increasingly threatened resource, particularly in regions experiencing extreme drought. “Spiritual devotion should give birth to ecological devotion,” she asserted.

Huda also compared contexts of countries facing acute water scarcity with regions that are relatively rich in water resources. In some countries, clean water is a precious commodity that must be strictly conserved, which tends to foster stronger ecological awareness. Conversely, in areas where water is abundant, awareness is often lower because water is perceived as endlessly available.

This perspective resonated with a reflective response from Dr. Samsul Hidayat, a PREP participant from Indonesia. According to him, Indonesia’s abundance of water can become a paradox. “The abundance of water may contribute to a lower level of awareness among some people about conserving it. Yet the Qur’an clearly forbids israf (excess) and fasad (destruction) on Earth. This message is highly relevant to how we use water, energy, and other resources,” he stated.

Samsul added that Green Ramadan can serve as a bridge between normative Islamic teachings and contemporary ecological challenges. Wudhu, for instance, is not merely a ritual of physical purification, but also a form of spiritual discipline against excess. In this sense, eco-wudhu—using only the necessary amount of water—can become a small symbol of a much larger transformation in life ethics.

During the discussion, Huda stressed the importance of starting with simple and realistic steps. She encouraged communities to design programs with a big vision but begin with small, measurable targets: replacing plastic packaging with reusable containers for communal iftar, promoting refillable water bottles in mosques, and placing educational posters about water conservation near ablution areas.

Beyond this, Huda views houses of worship as centers of transformation. Mosques, churches, temples, and other sacred spaces can become models of environmentally friendly practice—from waste management and energy conservation to congregational education. “When houses of worship become examples, the moral message is much more easily embraced,” she said.

For Samsul, this approach aligns closely with Indonesia’s context as a religious and multicultural nation. He believes that Green Ramadan is not only relevant for Muslims, but can also open space for interfaith collaboration in responding to the climate crisis. “We can imagine Green Ramadan alongside Green Lent, Green Vesak, or similar movements in other traditions. The spirit is the same: making faith a force for healing the Earth,” he explained.

Huda Alkaff’s presentation at the PREP forum ultimately underscored a crucial message: profound change does not always originate from large-scale policies alone, but also from the transformation of everyday consciousness. From how we perform ablution, to how we choose food, to how we manage waste—each is part of worship.

Green Ramadan, therefore, is not merely a slogan, but an invitation to reconfigure the meaning of piety. A piety that does not stop at the prayer mat, but flows into rivers, forests, air, and the entire ecosystem of life. It is there that spirituality finds its ecological face—quiet, simple, yet far-reaching.